Por Izar Iraultza

03/01/16

A mi tío Jorge con afecto de una frontera a otra

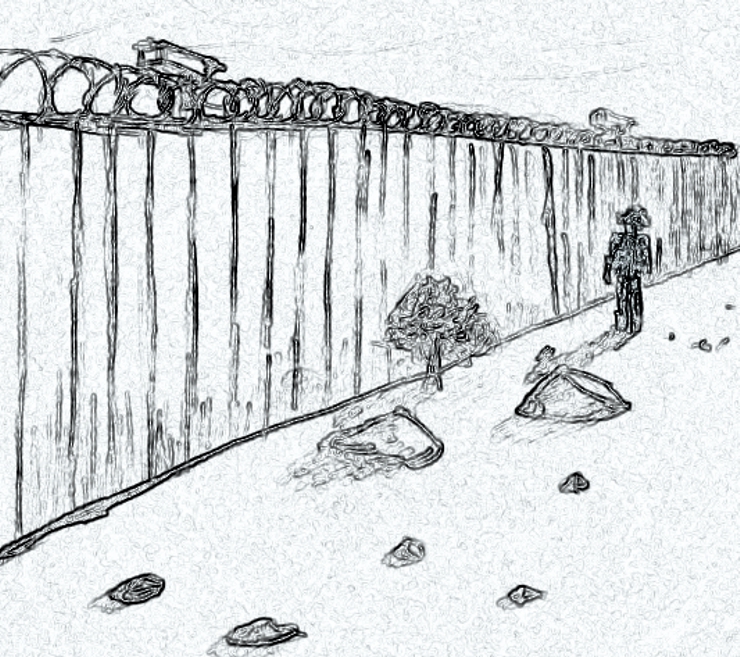

Su cuerpo tirita debido al frío para protegerse del violento viento. Una enorme extensión de desierto se proyecta casi infinita, a pie quizás se recorra en cinco días, o seis, o diez, su extensión abruma y desespera. Arena y arena, insectos, cactáceas, réptiles y cadáveres son visibles, una gorra descolorida se asoma y se borra lentamente en la superficie. Aquí todo se mueve de día, las cúspides de arena se trasladan con delicadeza de un lado a otro, como si buscaran salir de ahí; de noche, siguen avanzando en silencio y casi sin dejar rastro. Quien se pierde aquí jamás será encontrado. El tiempo tiene dimensiones distintas: al marchar, parece que nunca se consumirá; aquí se cuentan los días, no las horas y menos los segundos; un día más con vida, un día menos de vida, un día más sin vida.

Este desierto es un gran cementerio de sueños y de futuros arrebatados; a diferencia de otros, éste posee la desgracia de ser una frontera política, de ser concebido como una arbitrariedad. El movimiento de la arena es tan caótico que impide saber con certeza lo que estas inmensas extensiones de ecosistema ocultan. La temperatura desciende aún más. Jorge sopla sobre sus manos para calentarlas y elevar su temperatura corporal, la lucha contra el exterior está perdida, pero antes de ser sepultado por la arena hará un último esfuerzo para oponerse a un destino que no reconoce. Son las dos de la madrugada y habrá que caminar a oscuras hasta el amanecer, luego buscar un lugar entre la vegetación o las piedras para descansar y resistir el impacto del sol, eso le permitirá a Jorge y al grupo con el que camina, evitar la deshidratación, las alucinaciones y, en última instancia, la muerte.

Uno de sus compañeros de viaje le cuenta historias que escuchó o vivió, esa es la única forma de conservar la memoria y la cordura. Antes de dormir, como cada noche desde hace seis meses, que lleva lejos de su familia, recuerda a su hija jugando y corriendo alrededor de la mesa, tropieza con una caja y se levanta sin decir nada, ve a Jorge y entonces sonríe y corre. Una película transmitida en la televisión.

Una mujer de vestido rojo camina por una calle, espera encontrarlo. Desde que se fue sin terminar su relación ha regresado la ansiedad que tan sólo un año antes era tratada con medicamento. Siente las calles enormes y los rascacielos, los miles de coches y los cientos de personas no ayudan en nada. Quiere gritar a todos lo mucho que le incomoda esa ciudad, estar ahí, los odia a todos. Repite la vieja fórmula mental que siempre la tranquilizaba cuando no quedaban pastillas: destruir todo. Ve a un policía e imagina que le arrebata su arma, le apunta a la cara, lo maldice, quita el seguro y un segundo después, dispara sobre el pecho. El estruendo la ensordece ligeramente, corre sin rumbo bajo el sol, corre, corre hasta alejarse lo suficiente para estar segura y sentirse libre. Al fin puede esbozar una sonrisa.

Llega a un basurero y se esconde entre los escombros. Se siente segura. Se sienta, una gota de sudor entra a su ojo y le produce ardor. Se juzga feliz, desde hace una semana sólo ha sentido una nostalgia devorante que la ha calcinado y la ha arrojado a la locura de vuelta, o quizás en verdad nunca se apartó de ella, pero el ardor le sugiere que aún quedan otras sensaciones. Piensa en arrojar la pistola a lo lejos, por sobre esas montañas pestilentes de desperdicios, pero alguien la puede encontrar. Primero quiere dejar de sudar y después se preocupará por el arma. A cinco metros, un hombre habla solo.

Sí, sí, entraba todos los días a la biblioteca y me maravillaba esa sensación de tener a mi disposición cantidades enormes de información. Una vez asaltaron la biblioteca mientras leía. ¿Puedes creerlo, a quién se le ocurre? Bueno, a menos que busques algo muy específico y de gran valor, pero aún en ese caso, yo hubiera optado por robar el ejemplar, y salir por la puerta grande, hubiera sido hasta más emocionante. Pero yo no soy asaltante.

Al principio creí que era una mala broma, sin embargo al ver los ojos del loco ese supe que era en serio. Nos pidió que guardáramos silencio, aunque en realidad todos estábamos callados, luego sacó una pistola y apuntó a la bibliotecaria. Nos pidió de manera tranquila que sacáramos todas nuestras pertenencias y en seguida, le solicitó un ejemplar en específico a la mujer. Se lo trajeron de inmediato y después dio nuevas instrucciones, “saquen sólo el dinero y relojes y etc.” Me pareció un ladrón astuto, fue tan específico en sus peticiones con la intención de no afectar de más a los asaltados. Su voz era frágil, como el cristal, y pude percibir su inseguridad mezclada con la adrenalina; era bajito y robusto, de una edad aproximada a los 30 años, seguro leía mucho. Me convenció y le di todo mi dinero, ya no lo necesitaba y supuse que él tardaría más en robar si juntaba una gran cantidad. Cuando se acercó a la mesa en que me encontraba intenté mirarlo a los ojos, por un momento mi corazón se aceleró con la idea de ponerlo a prueba, pero fue inútil. Ni siquiera se dio cuenta de mi existencia. Tomé asiento y puse mi mano sobre el libro que leía. De pronto, sin verme a mí y posando su atención sobre las pastas rojas del libro debajo de mi palma, el ratero leyó en voz alta el título de llamativas letras doradas: El jugador.

Sí, a veces la idea más absurda, la idea más fantástica en apariencia, se apodera de nosotros con tal fuerza que acabamos por creerla realizable.

Más todavía: si esa idea se asocia a un deseo violento, apasionado, se considera como algo fatal, ineludible, predestinado.

Quizá medie en ello un no sé qué, una combinación de presentimientos, un esfuerzo extraordinario de la voluntad, una intoxicación por la propia imaginación.

Alexéi Ivánovch está incontenible, ese diablo de mujer le ha visto la cara durante todos estos años y ahora por fin lo sabe. Pero ama a Polina y es incapaz de hacerle siquiera un reproche. Ella sólo se reiría de él y lo hundiría más y más. La ruleta está girando y sus pensamientos se desvanecen, la imagen de Polina riendo se difumina entre el humo del tabaco que impregna la habitación. Mientras gire la ruleta, Alexéi no podrá estar en calma, sus manos sudorosas se apretujan una contra la otra, se ve despeinado y constantemente golpea la punta de su pie izquierdo contra la superficie. Sus pupilas están dilatadas al máximo acompañadas de latidos acelerados, todo puede pasar en un segundo, y esa sola posibilidad es la que lo estremece.

La posibilidad de estar y no estar, de ser y dejar de ser, de escapar y morir. La posibilidad de imaginar unas horas que aún no existen y que pueden quedar frustradas, arrebatadas en un instante. Para ser polvo y olvido, para desaparecer en el aire sin que nadie pueda seguir su rastro. Para perder los recuerdos más íntimos y las lágrimas de alegría, para que el olvido golpee con toda su fuerza y destruya todo a su paso, las fotos, los juguetes, los ruidos, los besos, la tristeza y la nostalgia, a los poemas y a los poetas, a las oraciones y a los oradores, a esos que están del otro lado de los límites y son obligados a ello: tú y yo. Y desaparezcamos sin dejar rastro.

La ruleta se detiene y Alexéi pierde. Pierde todo su dinero y ahora además está endeudado. Se aleja de la mesa y sale a ver las estrellas, es lo único que lo reconforta. Por hoy, todo ha terminado. Excepto las estrellas, que seguirán consumiéndose mientras su mirada se extravía en la bóveda celeste. Recobra la conciencia y piensa con total calma.

¡Que se vayan todos al diablo! ¿Qué soy ahora? Un cero. ¿Qué puedo ser mañana? ¡Mañana puedo resucitar de entre los muertos, comenzar una vida nueva! Puedo descubrir al hombre que hay en mí todavía en tanto que no esté hundido del todo.

Las estrellas seguirán ahí.

Me arrebató el libro y se fue. Seguramente los demás lectores en la biblioteca le guardan rencor. Pero yo no. No podría. Desde luego pienso que pudo preferir un banco, pero las cosas son como son, y no como a uno le gustaría que fueran. Si no imagínate, cualquiera podría modificar el mundo según le conviniera y según sus deseos. Lo cierto es que hubo algo de heroico en ese acto. Robar un libro en cualquier lugar público es común y hasta necesario, pero llegar con un arma y pedir un ejemplar en específico es de verdad heroico. Es ver en las palabras un mundo tan necesario como el mundo material, indispensable como respirar o mirar a las estrellas. Supongo que ese chico sentía una desesperación brutal que lo consumía por dentro si no conseguía ese ejemplar.

No termino de comprender la acción ni el desenlace. Sólo pienso en qué libro o libros hubiera robado yo. Si tendría el valor para hacerlo, para compenetrarme tanto con las palabras y llegar a tal punto, que cada día que pase, necesite cada vez más una página escrita que leer, un poema que comprender, una vida que saber y añorar, recordar personas que sólo permanecen entre nosotros por medio de la escritura. Si algún día llegaré a necesitar los libros tanto como un vaso de agua.

Espero que esta noche el chico esté preparando su regreso a esa biblioteca o a cualquier otra. Quizás con ello valoremos más esos recintos.

No. Sigue caminando y pasa frente al policía. Abre su bolso e ingiere las últimas dos tabletas. Observa todo a su alrededor y no se ha metido en problemas. Se sienta junto a un anciano y guarda silencio. Poco a poco su cuerpo se relaja y deja de sentir la necesidad de destruir. Saca un espejo de su bolso y se arregla el cabello, imagina que él está detrás y parece ver su reflejo. Suspira. Cierra los ojos durante cinco segundos y cuando los abre el mundo sigue ahí: la banca, el policía, el anciano, los rascacielos y su ausencia.

No puede evitar sentir tristeza infinita. A su lado conoció la plena felicidad, de la misma forma que él.

Tras su partida dejó una carta mal escrita y sin explicaciones. Sólo supo decir adiós con vulgaridad, sin mirar a los ojos y confesarlo todo: el amor se acabó. Tal vez, decirlo no hubiera suscitado rencores en la chica ni hubiera traído de vuelta la ansiedad. Pero es tarde para los arrepentimientos, los hechos se marcan en las personas concretas y dejan su huella para bien o para mal, se marcan como cicatrices indelebles en lo más profundo de cada uno y se notan hasta en la superficie, se imponen como una carga que acompaña, la sombra de cada cual.

La chica recuerda la primera vez que probó un caramelo de menta. El sabor invade su boca y llega hasta su nariz. Por fin sonríe. Se levanta y camina en dirección al sol. Espera la luz verde para cruzar la avenida y pronto se pierde entre la multitud que carga con los mismos dolores.

La cámara se aleja.

El sol apenas se asoma y es momento de ir buscando un lugar para guarecerse. El pollero les dice que hoy es un día de suerte, que la migra no está cerca y que pronto irán por ellos. Les permite descansar diez minutos. Toman agua, platican. Les pide que se levanten y sigan, a seis kilómetros ya los espera la camioneta que los llevará durante la última parte del trayecto. A todos les brillan los ojos, después de tantos intentos por fin parece que éste es el bueno.

Los tenis de Jorge están desgastados debido a la caminata. Ansía con todo su espíritu estar al siguiente día al lado de los suyos, ver a su esposa y besarla, estrujarla entre sus brazos y decirle cuánto la extrañó; levantar a la niña y besar su frente, caminar por el parque y llevarla a la escuela mientras cantan y ríen; preguntarle a su hijo cómo va todo, qué tal el trabajo; cargar a su nieto y darle de comer, o cuidar a su otro nieto y platicar con su madre. Y a todos prometerles, de una vez y para siempre, que nunca más los volverán a separar, que nunca más estará tanto tiempo sin ellos, que nada de eso es justo, que no es ningún criminal y no volverá a visitar la cárcel; dejar la pena a un lado y gritar que los ama.

Sube a la camioneta y se quita el calzado. Las plantas de sus pies sangran y están llenas de ámpulas, pero no importa, ese dolor no se compara con el que produce la ausencia. Si todo sale bien, en siete horas por fin podrá estar de nuevo en su hogar. La camioneta avanza y eleva la tierra a su paso.

Jorge duerme. Jorge sueña profundamente.