Por Miguel Ballarín Barrachina

«America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.» Oscar Wilde

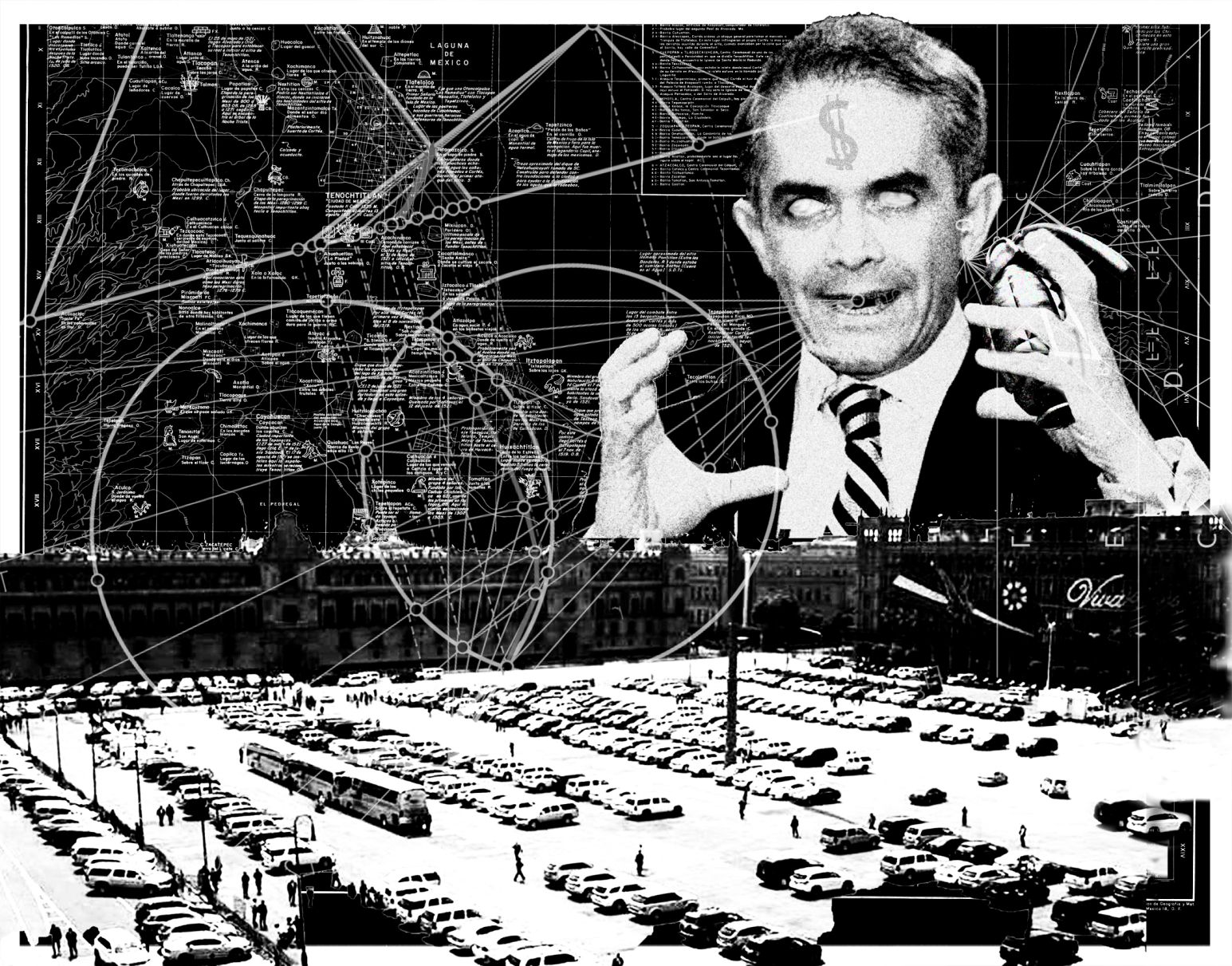

Cuando hablamos de la gentrificación o de sus efectos transformadores sobre el espacio público y los desplazamientos humanos, a menudo centramos el foco de atención en los peligros de su éxito: suntuosos centros comerciales, cadenas multinacionales ocupadas en homogeneizar con más prisa que pausa el paisaje urbano, legiones de pequeños comercios con precios descaradamente inflados que sirven de templos a la cultura gastronómica de diseño o cascos antiguos convertidos en auténticos parques de atracciones turísticos. Bajo el significante más amplio de globalización, estos fenómenos y su origen han sido extensamente estudiados, y sin embargo un aspecto tan interesante como sus logros —o incluso más— sería estudiar los casos en los que la gentrificación y sus medios de transformación urbana desembocan en un innegable y palmario fracaso.

Abordándolo desde un punto de vista mesoeconómico, en la medida en que las estructuras productivas industriales tienden a aumentar la dimensión de sus aparatos concentrándose, es cierto que el espacio mismo en que se desarrolla esta producción resulta cada vez más insuficiente ante el incremento de su capacidad productiva. Esto —aunado al abaratamiento vía mano de obra extranjera, entre otras cosas— origina un vector de transnacionalización por el cual los capitales terminan por desplazarse excéntricamente desde sus fronteras nacionales de origen; de este modo dan lugar a una expansión, progresivamente global, de las dimensiones físicas del espacio geográfico sobre el que actúan y, en suma, del mercado como tal. A este proceso le sigue una fase en la que la concentración industrial local ya sólo es capaz de subsistir en oposición a esa deslocalización gracias a las inversiones en tecnología e innovación y a un (consiguiente) aumento de la productividad neta.

Hay que puntualizar que el término “productividad neta” se toma aquí prestado de la ecología biológica, donde se utiliza para señalar la tasa de energía realmente incorporada a los tejidos de una planta durante la fotosíntesis como una mayor cantidad de biomasa producida por unidad de tiempo y área a partir de la misma cantidad de energía lumínica. Nos sirve, por tanto, para discriminarla de otro tipo de aumento productivo (bruto) que consistiera, simplemente, en aumentar la cantidad de luz a la que la planta está expuesta sin modificar su rendimiento energético interno; en nuestro caso, esto equivaldría a un núcleo productivo que aumentará su producción incrementando su acceso a materias primas pero no su eficiencia de trabajo sobre ellas. El montante de esta sofisticación de la industria es algo que, al implicar la transformación de los puestos de trabajo, agrava problemas que ya se conocían, como el desempleo, y genera otros nuevos: principalmente el declive de los sectores tradicionales y su consiguiente expulsión del mercado nacional o incluso del mercado tout court, lo que en última instancia contribuye también de manera directa al paro.

Por descontado, el aumento de la productividad a través de la eficiencia tecnológica implica la reducción de las dimensiones de las unidades productivas en muchos aspectos, incluido el del personal empleado, por lo que la destrucción del tejido industrial precedente y ya obsoleto no se ve suplida en términos de organización económica y puestos de trabajo por el nuevo paradigma productivo resultante. Los efectos de estas transformaciones han sido a menudo evidentes y crudos, sociológicamente hablando, si no directamente crueles. Podemos observar los efectos que este mecanismo ha tenido en Estados Unidos, primera economía mundial, en cuanto a despoblar urbes enteras y obligar a la relocalización de millones de personas como resultado directo de la deslocalización de capitales. (1)

Este fue el caso de lo que se ha dado en llamar Rust Belt o Cinturón Industrial, constituido por los estados más septentrionales del país y en especial la región de los Grandes Lagos, que incluía estados como Illinois, Maryland, Missouri o Michigan; o, más en concreto, respectivamente las ciudades de Chicago, Baltimore, Flint y, por supuesto, Detroit. Gracias al florecimiento de la industria del automóvil, en todas las urbes que conforman este Cinturón estadounidense se vivió un claro pico demográfico a la altura del censo de 1950. Detroit en específico llegó a ser la quinta ciudad de EUA con 1.8 millones de habitantes, sólo por detrás de Nueva York, Chicago, Philadelphia y Los Angeles; sin embargo, al día de hoy, suma apenas 680.000 ciudadanos, contando con la apreciable pérdida de un 20% de su población tras la crisis de 2008. Si tomamos, pues, esta ciudad como ejemplo, podemos establecer un diagrama de causas y efectos. La industria del automóvil en EUA creció vertiginosamente desde principios del S. XX hasta transformar el país entero, y Detroit fue uno de los epicentros de este terremoto tecnológico, industrial y logístico, siendo directamente apodada Motor city. Al margen de que manufactureros locales como los lujosos Packard o los populares Hudson fueran absorbidos o expulsados del mercado, la realidad espacial misma de la metrópoli mutó: como en muchas otras urbes estadounidenses de posguerra, se dispuso un vasto sistema de autopistas en torno a la ciudad, abriendo de manera determinante el espacio suburbano, con la ayuda entusiasta del sector inmobiliario como punta de lanza de lo que más tarde sería simple y pura gentrificación.

En 1956, el último de los tranvías que llegaron a recorrer Woodward Avenue cada sesenta segundos llenos hasta el tope (en sus buenos tiempos de 1941) fue retirado y sustituido por los autobuses a gasolina.(2) Unos 860 kilómetros de catenaria intraurbana fue sustituida por un modelo de (sub) urbanismo extensivo y monofuncional de baja densidad que osciló según un planteamiento de sectores —a efectos prácticos, guettos— entre el suburbio y el polígono industrial, y potenció, como resultado final, una comunidad totalmente dependiente del automóvil. Algo, por cierto, imposible de no haber sido por la complicidad de las capacidades de intervención pública estatales. Si lo que podría preocuparnos como problema de fondo es estar planteando ciudades cuya disposición espacial y temporal fracturen los ritmos y la corporalidad propios o siquiera asumibles por el ser humano que dé en vivir en ellas, mucho más alarmante es descubrir que en el caso de Detroit esta fractura llegó al punto de hacer inaccesible para los propios trabajadores el acudir, físicamente y en la misma ciudad, a su puesto de trabajo, por carecer de los medios de transporte ahora imprescindibles para ello.(3) Nacía así un tipo avanzado de proletario: aquel que no cuenta siquiera con la capacidad de desplazamiento necesaria para acudir a la fábrica. La situación se saldó con una tensión social imparable que culminó en 1967 con los Disturbios de Twelve Street, los más graves de la historia de Estados Unidos, que significaron la muerte de 43 personas, 467 heridos, 7.200 arrestos y más de 2.000 edificios destruidos. Ni que decir tiene que la gran mayoría de las víctimas fueron obreros de color y los pequeños negocios destrozados los de los barrios de la clase trabajadora. Esto sería muy revelador para alguien que todavía dudase de a qué se hace referencia cuando se habla de violencia estructural, o de en qué sentido los fenómenos políticos últimos tienen como base primera una determinada organización material y muy especialmente, como es notorio en este caso, espacial.

Este estado de crisis sectorial generalizada, por supuesto, no es algo inexplicable. De 1950 en adelante, en todo EUA el ámbito fabril y de manufactura cayó casi en barrena desde suponer más de un cuarto del PIB hasta rozar el 10%, tal y como también se desplomaron el sector primario y el comercio al por mayor y por menor. Por contrapartida, se dispararon el sector financiero y rentista, las profesiones liberales y la economía formativa, subiendo notablemente también el sector de la información. Todo ello formaría parte de una dinámica más amplia que es la que entendemos en términos de deslocalización productiva al hablar de globalización, con evidentes efectos demográficos, y es la razón de que en términos espaciales ciudades como Detroit se viesen definitivamente deslocalizadas tanto interna como externamente, y sus habitantes fatalmente dislocados.

Lo que cabe deducir de ello, por lo pronto, es la necesidad de reivindicar un modelo de ciudad planteado a escala humana, teniendo en cuenta para ello la modulación de los espacios y los tiempos que las nuevas infraestructuras y tecnologías de transporte permiten. Entendiendo el Estado como una forma política que en ningún caso ha de ser mercantilizada hasta el punto de depender existencialmente —en ocasiones de manera literal— de un determinado modelo productivo o energético no sostenible en los aspectos económico y ecológico. En definitiva, habrá que dar cuenta de que el Estado tiene al día de hoy un poder de disposición y transformación social, y de disciplina y normalización individual, como nunca antes en la Historia se dio el caso, tanto como habrá que ser capaces de estudiar y comprender ese poder en sus distintas concreciones: tal y como aquí nos hemos ocupado de hacerlo específicamente respecto de su articulación espacial, y en referencia al caso concreto de una ciudad que es el triste retrato de un modelo fallido.

(1) Bluestone, B., y Harrison, B., The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment and the Dismantling of Basic Industry, Nueva York: Basic Books, 1982.

(2) Gravilovich, P., y McGraw, B., “300 Years of Life in the Motor City”, The Detroit Almanac, p. 232.

(3) Press, «Metro Detroit job sprawl worst in U.S.; many jobs beyond reach of poor», en The Huffington Post, 4 de abril de 2013.