Por Lizbeth Peraza

La luz del semáforo en la esquina de Avenida Negrete y Flores Magón cambió a roja y el taxi de ruta en el que iba frenó de una manera tan brusca que por poco mi cabeza se estampa contra una calcomanía que decía ‘‘Amor Eterno’’ pegada en la guantera del automóvil. Mi mirada se clavó en el taxista quien parecía que no se había bañado en días y pese al frío que hace para estas fechas en Tijuana, sólo vestía unos pantalones deslavados y una camisa vieja con el sello de un partido político.

Pensé en reclamarle por su manera de manejar pero no había ningún factor a mi favor: era la última pasajera que quedaba, la música (sierreño, norteño o banda me cuesta trabajo distinguir en cuál de los géneros la tuba molesta más) estaba a un volumen tan alto que tendría que gritar para que me escuchara y tan sólo faltaba una cuadra para bajarme, por lo que preferí ahorrarme discusiones.

El taxi rojo con ruta Presa-Centro en el que viajaba dio vuelta a la izquierda y dos cuadras después, en Av. Revolución, pedí mi parada. Le di los quince pesos del pasaje al taxista y descendí del vehículo dándole las gracias. No sé qué le agradecía si manejó como cafre durante los 15 kilómetros que recorrimos de este a oeste, y ni cinturón de seguridad tenía esa carcacha. Pero bueno, mi madre siempre me enseñó a dar las gracias.

Emprendí mi camino calle abajo mientras pensaba cómo el centro de Tijuana va empeorando conforme van disminuyendo los números de las calles. Esto no es exageración mía, se supone que es un atractivo turístico de la ciudad; pero a decir verdad siempre huele a meados y está lleno de basura, vagabundos, borrachos y prostitutas. Tal vez en las calles de la 6ª hacia el Bulevar Díaz Ordaz no tanto, pero llegando a la calle 5ª el panorama comienza a cambiar, y no se diga cuando llegamos al final de la Av. Revolución. Pero esa es otra historia, hoy sólo llegaremos a la calle 3ª.

Del otro lado de la calle vi a una familia estadounidense que estaba siendo interceptada por vendedores de souvenirs y un par de señores dueños de un burro-cebra. No alcancé a escuchar lo que decían, pero probablemente eran las frases típicas que se les dicen a los turistas: “Look my friend we have the best prices in town’’, ‘’Hey amigo, do you want a pic with the burro-cebra?, The most famous souvenir of Tijuana’’. [1] Los ‘’gringos’’ sólo sonrieron y negaron con la cabeza.

Crucé la calle Cuarta y al final de la avenida se alcanzaba a ver el reloj digital colgado del monumento del arco, eran las 2:19 pm, sábado 2 de diciembre, 16 grados centígrados. Iba tarde, J había quedado de pasar por mí a las 2:20. Apresuré el paso, di vuelta a la izquierda en la calle 3ª, caminé una cuadra y llegué a la esquina de la Avenida Constitución. J dijo que esperara en esa esquina, justo enfrente de una zapatería. 2:21 pm, llevaba un minuto de retraso y yo esperaba. Una multitud de personas se apresuró a cruzar la calle, personas muy diferentes entre sí, algunos de traje recién salidos del trabajo, otros atendían el teléfono, madres e hijos con bolsas de mandado, y una que otra parejita, cada quien ensimismado en sus quehaceres de este sábado 2 de diciembre.

Los peatones dejaron de cruzar, para dar paso a una avalancha de automóviles sobre la avenida constitución cuando de repente una camioneta sin placas color cobre y con el parabrisas estrellado se detuvo frente a mí, abriendo la puerta de golpe. Esta escena se podría malinterpretar, pero no hay de qué preocuparse esta vez, es J que vino a recogerme. Subí precipitadamente debido a que los carros detrás accionaron sus bocinas de una manera muy agresiva, pese a ello J se tomó unos segundos para saludarme de beso en la mejilla y preguntarme como había ido mi día.

El carro de J dobló a la derecha en la siguiente cuadra para incorporarse a la calle 2ª. J no tiene mucho con su carro, está todo madreado porque lo compró usado pero se siente feliz porque lo pagó por sus propios medios sin ayuda de nadie. No le sirven muy bien los seguros, la alfombra está manchada y tiene un retrovisor sujetado con un alambre, no obstante tiene instalado un estéreo de los más modernos, la verdad suena muy bien, aunado a que J tiene gustos musicales a doc a los míos. Cabe mencionar que J no tiene licencia para manejar pero aún así lo hace, tiene tanta suerte que nunca se ha topado con un ‘‘placa’’.

En el camino platicamos un poco sobre lo que había pasado en nuestras vidas recientemente. Yo seguía sin entender por qué quería que viniera a verlo aquel día, sólo me dijo cuando le pregunté al respecto: ‘‘Conozco un lugar muy curada en Playas, tienen cheve y sirven buenas botanas, sólo que es más rápido por la Vía internacional’’.

Al final de la calle nos topamos con una fila inmensa de carros, era sábado 2 de diciembre, 2:25 pm y las personas que cruzan a San Ysidro estaban haciendo su desmadre, siempre lo hacen pero debido a las compras decembrinas cualquier cruce fronterizo se vuelve una locura por estas fechas. Esquivando coches, pidiendo permiso y mentando madres logramos acceder a Paseo de los Héroes, dimos vuelta en U en el primer retorno para poder tomar el puente que desemboca en la Vía Internacional. J y yo dejamos de hablar para escuchar su repertorio musical.

El carro corría a 80 kilómetros por hora, el viento que entraba por la ventanilla golpeaba nuestros rostros, hacía frío y no nos importaba, disfrutábamos el momento. Podíamos tomar cualquier camino, pisar el acelerador a fondo, desviarnos para Rosarito, dar marcha atrás, menos dar vuelta a la derecha, chocaríamos con el muro. Por eso somos la esquina donde rebotan los sueños de toda una nación, más para allá del cerco se va bajo tu propio riesgo. Una valla oxidada se extendía de manera infinita, llena de cruces blancas con diferentes insignias que por la velocidad no se alcanzaban a leer, y en algún punto del viaje pude ver a un grupo de inmigrantes, o tal vez deportados sentados esperando, no sé sabe si a un pollero, una dosis de algo, una señal o un milagro, quien sabe, eso siempre será un misterio.

La música seguía, y el muro también. Íbamos cuesta arriba sobre la Vía Internacional y se alcanzaba a ver a lo lejos la bahía de San Diego, dando la impresión de que al descender estarías del otro lado. Lo único que había al bajar era un pedazo de tierra dividido por una pared metálica adornada con murales de nuestro lado y a unos metros, del otro lado, un muro alto de tubos blancos.

Después de 5 minutos de recorrido tomamos la desviación hacia la carretera Tijuana-Ensenada y seguimos todo derecho hasta llegar al distrito de Playas de Tijuana. Al entrar a la zona urbana me percaté que hay algunas casas de nuestro lado derecho cuyos patios traseros colindan con el muro fronterizo, creo que ha de ser realmente triste ser un niño y jugar a la pelota bajo esas condiciones, porque si el balón se va del otro lado de la barda, nadie te lo va pasar.

Al llegar a la plaza monumental dimos vuelta a la derecha en busca de estacionamiento, una callejuela muy estrecha y transitada que al fondo te hacía topar con el mural de la hermandad. Afortunadamente no tardamos en encontrar espacio, J acomodó el auto y apagó el motor.

Descendí del carro y J ya me esperaba sobre la banqueta. Perdonen si no había presentado a J, es un amigo que conozco desde hace mucho tiempo, 20 años, 1.73 metros de estatura, de tez morena, cabello corto y lacio, usa frenos, vestía un suéter gris con estampados tribales, pantalones de mezclilla y tenis deportivos. Me acerqué a él y me dio un abrazo muy fuerte, seguido de la frase ‘‘Tanto sin verte’’.

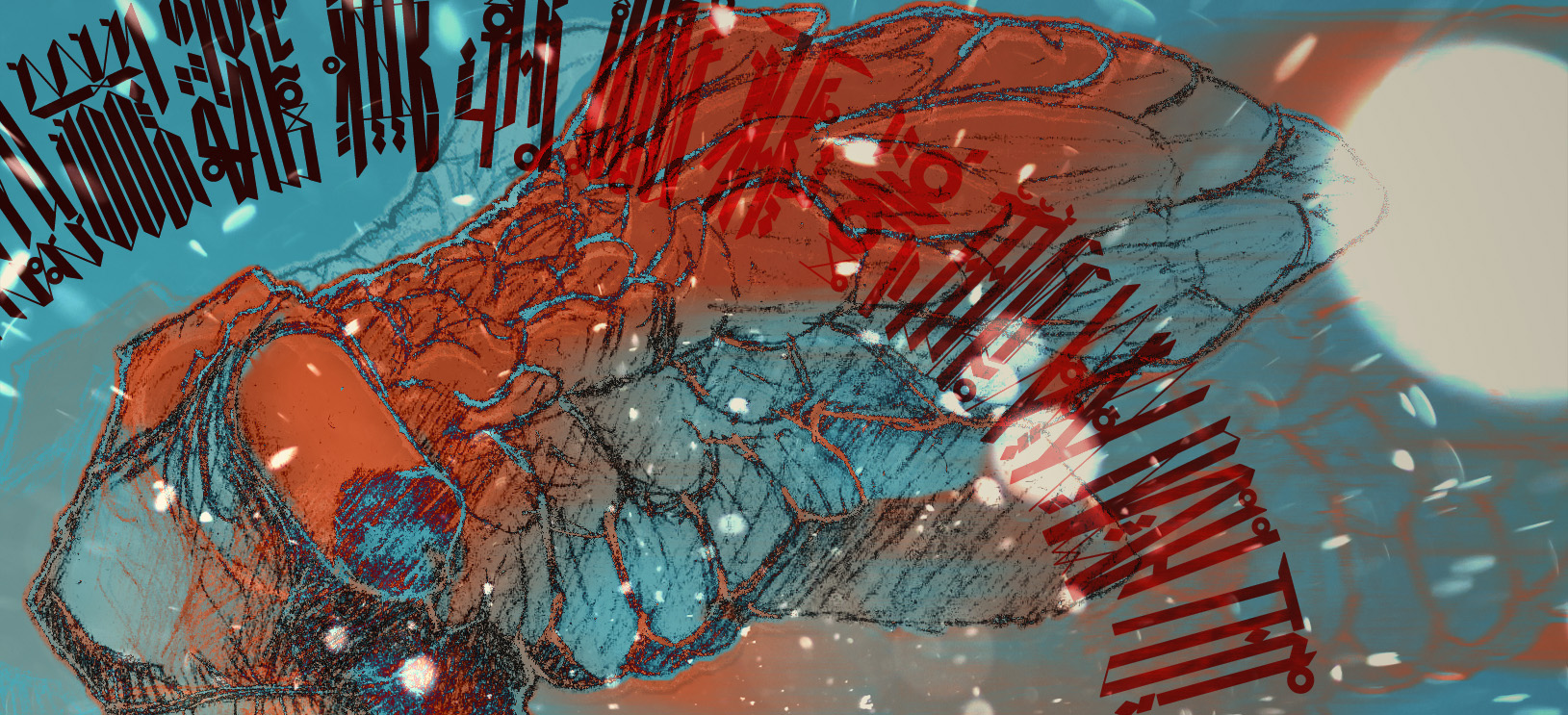

Comenzamos a caminar rumbo a la playa y J hablaba, no sé que decía, no le podía poner atención, mis ojos sólo se concentraban en los dibujos del muro, coloreados en diferentes tonalidades, e intercalados con diferentes oraciones en español e inglés, mensajes de apoyo a los migrantes, en pro de la tolerancia y el amor.

Fotografía: «Todo derecho, hasta topar con pared»

Lizbeth Peraza

Enfrente de nosotros, a unos 20 metros había un grupo de turistas asiáticos de casi 30 personas. Digo turistas porque se estaban tomando fotos en el muro fronterizo, posando y sonriendo, parecían asombrados por lo que tenían ante ellos, asomándose entre las rendijas hacia el lado americano, y los califico como asiáticos porque tenían los ojos rasgados y no hablaban inglés, así que para evitar problemas sobre si eran chinos, coreanos o japoneses los dejo en asiáticos. Al principio pensé que era ilógico tomarse fotos con un símbolo tan polémico como es el muro pero después recordé que todos cuando van a Berlín por lo primero que preguntan es donde pueden encontrar los restos del muro para tomarse una foto y subirla a una red social presumiendo su visita.

J y yo pasamos ignorando a la congregación asiática, J seguía hablando y yo continuaba viendo el muro, observando con atención lo siguiente: en los últimos metros de pared fronteriza, poco antes de terminar la playa había un grupo de palomas sobre la orilla de la valla, hablando en su lengua muy parecidos a los turistas que habíamos dejado atrás; la gran diferencia era que ellas no miraban hacia el lado estadounidense como los asiáticos lo hacían y mucha gente lo hace. Sus miradas estaban clavadas en el lado mexicano, quisiera saber que veían, tal vez a los pocos bañistas dementes que estaban en el agua, un vendedor de elotes que estacionó su carrito sobre la arena o tal vez algo que no estaba al alcance del ojo humano.

2:40 pm una paloma emprendió el vuelo rumbo al sur, dejando a su familia, volando lejos hasta perderse en la inmensidad azul. En la vida real pasa algo muy parecido pero normalmente se emprende el vuelo hacia el norte. J interrumpió mis pensamientos diciéndome ‘’Tengo algo muy grueso que contarte, esta vez la he regado en grande, ven es por acá’’. No tenía muchas ganas de escuchar problemas ajenos pero J es mi amigo, siempre lo ha sido, tampoco se me antojaba la cerveza, hacía frío, luego recordé que J invitaba y olvidé lo último que pensé

[1] “Vea mi amigo, tenemos los mejores precios en el pueblo”. “Hey amigo, ¿quieres una fotografía con el burro-cebra? Los más famosos recuerdos de Tijuana.” [N. del E.]